33ヶ月ぶりに「ぼさーっと」した [オリコン裁判]

いつも都内の移動に乗り回しているMTB(マウンテンバイク)のブレーキワイヤーが伸びてしまったので、近所のバイシクルショップ(要するに自転車屋ですな)に修理に持っていった。

「これは1時間ほどかかりますね」

店のお兄ちゃんにそう言われてチャリを預けてしまうと、次の用事を片づけようにも移動の手段がないことに気付いた。しょうがない。あきらめた。

ふと、カフェがあることに気付いた。

じゃあ、本でも読むか。

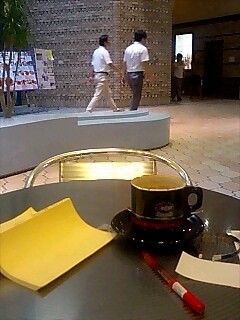

カプチーノのミディアムを受け取って、テラス席に腰を下ろす。

そして本を開いた瞬間、脳がまったく働かないくらいの疲労感がどっと押し寄せてきた。

一体、どうしたんだ?

目は活字を追っているのだけど、その「意味」が全然頭に入ってこないのだ。

わかってもらえるかな。

「文字を読んでいる」ではなく「文字を見ている」という感じなのだ。

しょうがないので、本をカフェテーブルに放り出して、ただぼんやりと、前を通りすぎる人々を眺めることにした。

脳のハードディスクが停止して、プログラムが何も作動しない。

そこで気がついた。

オリコン裁判のせいで、ずっと「ただぼんやりする」という時間が、33ヶ月なかったことを。

「ねえママ、キンニクエンってなーに?」

「筋肉炎てのはね、体が疲れることなのよ」

隣のテーブルの女の子がお母さんと話す声が耳にはいってくる。が、それはただ「音」として脳に届いているだけだ

キ。ン。ニ。ク。

ニンニク。

ブタニク。

シンジュク。

ソントク。

何だそりゃ?

ぼくの脳は、言葉の意味を理解することを拒否していた。

もう俺は疲れた。休む。これ以上働いたら、こわれてしまいそうだ。

ぼくの脳はそう言って「強制休止」に入っていた。

そうだ。

1年ぶりの夏休み、プールに飛び込んだこどもが水のひやりとした感触を思い出すように、ぼくの脳はあの動作を思い出していた。

「ただぼんやりする」という動作を思い出していた。

オリコンがぼくを名誉毀損で提訴してから、ぼくの脳は「ぼんやりすること」を許されなくなった。

「△さんの証言は弁護士に話したっけ?」

「法廷に×月×日の行動は証拠提出されていたかな?」

「帰ってメールで確認することは、あれとあれとあれと、後は何だっけ?」

いつもいつも、脳がフル回転していた。

それを「心配事」とか「気掛かり」とか「心の重荷」と日本語ではいうのだろう。

オリコンが裁判をぼくに起こしたとき、彼らはこう言った。

「烏賀陽は事実誤認に基づいて根拠のない誹謗中傷をオリコンに繰り返した」

その瞬間から、この裁判は、ただの裁判ではなくなった。

ぼくがいちばん大切なものを争う裁判になった。

それは「記者としての職業生命」というやつだ。

それはぼくが生きてきた中で、いちばん大切にしてきたものだ。

例えば、自分の子どもがいる親なら、自分の子どもを傷つけたり、命を奪おうとするものには、必死で、あらゆる犠牲を払ってでも、抵抗するだろう。

それと同じだ。ぼくにとって「書き手としての信用」は子どもと同じくらい大切なものだ。

この裁判は、すべてが自分の職業生命をかけた勝負なのだ。一点のミスも許されないのだ。

子どもを誘拐された親が夜も眠れなくなるように、ぼくは33ヶ月間、一瞬も心が休まることのない時間を送ることを強制された。夜は眠れず、寝てもすぐに目が覚めた。昼間はいつも裁判の段取りのことばかり考えていた。何か忘れていないか、いつもいつも気がかりだった。

そして33ヶ月が経って、裁判はオリコンが自滅して終った。

ぼくの大切な子どもは、誘拐されたけれど、無事に帰ってきたのだ。

その瞬間が来て、ぼくは思い出した。ぼくが33ヶ月間、何を失ったのかを。

それは「ただぼんやりとする」ということだ。

それは、脳がゆっくり休んで、次の日のためにエネルギーを取り戻すことだ。

それを失うことが、どんなにつらいことか。

ぼく自身、忘れていた。「ぼんやりすること」がどんなに心地よいことか。

きょう、この街角のカフェで、それを思い出した。

オリコン裁判が係争33ヶ月で終結。オリコンの敗訴宣言で烏賀陽逆転勝訴 [オリコン裁判]

8月3日月曜日、東京・霞が関にある裁判所内の司法記者クラブで記者会見しました。

会見席からマスコミのみなさんを見るとこういうふうに見えます。

着席してから会見開始までの数分の間に、ケータイで撮影しました(笑)。

もうここでのオリコン裁判会見は3回目なので慣れてしまいました(笑)。

最高裁の統計を調べたら、平成19年度で「請求放棄」で終る訴訟は全体の0,1%、つまり1000分の1しかない。しかも一審で勝っているオリコンが「自己敗訴宣言」するんだから、日本の裁判の歴史に残る珍事ですなあ。

しかし、33ヶ月間も裁判やってたんだなあ。民事訴訟の進行をナマで観察し、裁判官と直に話し、弁護士とコラボレートした。これはすげえ貴重な密着取材だった!と思う。こんな体験している記者、ほかにまずいないもの。

一生ものの宝物。ライフワークがもうひとつできました。そう思えば「言論の自由をめぐる裁判研修」という「神様の人事異動」だったのかも。

応援してくれた人があまりに多すぎて、ちゃんとお礼を言い尽くしているのか心配だ。

この裁判はインターネットなしには勝てなかった。

オリコンが私を提訴しても、マスメディアはどこも気付かなかった。

サイゾー編集部に東京地裁から訴状が届き(オリコンはサイゾーを訴えていないのになぜサイゾーに烏賀陽を提訴した送ったのかな?よほど仲がいいと思ったんでしょうか=笑)、ぼくは英文と日本語の両方で、SOSのメールを500通以上ばらまいた。

そして自分のウエブサイト「うがやジャーナル」で提訴の詳細を日本語と英語でレポートした。

ぼくは文字通り必死だった。

こちらには、おカネも組織もないのだ。丸腰の非戦闘員なのだ。

そんなちっぽけな「じぶんメディア」以外に誰かにこのオリコンが仕掛けてきた民事訴訟を悪用した暴力を知らせる方法がないのだ。

ぼくはたったひとり、真夜中にミサイルが飛んできて家を破壊されたパレスチナ人のように、脅え切っていた。

巨大で邪悪な力が、闇の中にいた。姿は見えないけれど、肉食獣のような息づかいが聞こえる。

そしてぼくは丸腰で、独りぼっちだった。

だから、その時は思わなかった。

ウチのマックG5(4年前のおんぼろ)のEntourageが発信した500通のメールが、転送に転送を重ね、ブログからブログへと引用され、最後は巨大な竜巻のような渦になるなんて。

オリコン提訴の第一報を書いてくれた毎日新聞の石田宗久記者は、何と福岡市在勤の経済記者だった。何重にも転送されたぼくのメールを読んだ石田記者は、提訴の異常ぶりに気付き、すぐ東京に電話をして取材したうえ、東京本社社会部の司法担当記者と話し合って記事を出稿したのだ。

ぼくのメールを受け取った旧知のカナダ人ジャーナリストの紹介で、東京・有楽町にある日本外国特派員協会(FCCJ)にコンタクトが取れた。FCCJは、快くぼくの記者会見を許可してくれた。

「取材に答えて引用されたソースだけが名誉毀損で訴えられるなんて、そんなバカな話があるもんか」

「なんで記事を書いた人間が訴えられないのか?」

「記事は書いた人間に責任があるに決まっているじゃないか。そんなことも理解されてないのか?」

「オリコンのやっていることは、さっぱり理解できない」

外国人ジャーナリストたちはそろって憤激した。そして世界中にニュースが発信された。

その中に、フランスのLiberation紙の東京特派員Michael Tennan記者がいた。Tennan記者が書いた記事を読んで、すぐに国際NPO「国境なき記者団」(RSF)がコミュニケを出した。

「この提訴が言論の自由の妨害であることは明白である」

ぼくは独りぼっちで被告席に座った。でも、心細いと思ったことは一度もない。

ぼくの後には、世界中の何百万人という人が付いてくれているのだ。

「正義と真実はお前の味方だ」と言いながら。

ぼくは自分の身に起きたことに驚いていた。ぼくはフランス語はまったくわからない。それどころか、パリに行ったことさえない。

なのに、パリの人権団体が、地球の裏側の島国で無名のフリーランス記者が訴えられた訴訟を「これは民主主義への挑戦だ」と大声で叫んでいるのだ。

もしパリで無名のジャーナリストが同じ目に遭ったら、ぼくたちは同じことができるだろうか?

フランスやイギリスの新聞が報道してくれたので、ぼくはEUでは有名人になってしまったらしい。

googleで"hiromichi ugaya"を検索すると、フランス語のブログが1ページ目にヒットしたりする。どこかで、顔も知らないフランス人が「オリコンはけしからん!ウガヤを支援するぞ!」と発信してくれているのだ。

(私はフランス語がさっぱりわからないので、勘違いだったらスミマセン)

「うがやさん、裁判って分かりにくいから、ビデオメッセージをYouTubeにアップしてみたらどう?」

あるテレビ局の記者がそんなアイディアを話してくれた。三脚にDVカメラを置いて、自分で自分が話す姿を撮影すればいい。マックにiMovieってソフトがバンドルされてるでしょ? それでビデオをカットしたりテロップを入れたりできるよ。あ、一回の放送はできるだけ5分以内にね。飽きちゃうから。

ぼくは唖然としてその話を聞いていた。YouTubeにアップ? 自分で?

ヒマを見つけて彼の言う通りにしてみたら、本当にできてしまった。iMovieなんて使ったことがなかった。なのに、いじっていたらビデオ編集ができるようになってしまった。

そうしてできたのがビデオブログ「うがやテレビ」だ。

ぼくは23年間、文字を書くことを職業としてきた記者だ。そのぼくが、「じぶん映像ニュース」を

流してみて、その浸透力の強さに驚愕した。

ある日、東京・吉祥寺のライブハウスを取材で訪ねたら、リハーサル中だったギターの男の子がぼくの姿を見つけて駆け寄ってきた。そして弾む息でこう言ったのだ。

「うがやさんでしょ?」

「はい?」

「いつもYouTube見てますよ」

「はい!?」

「裁判、がんばってくださいね」

「は、はい」

「あれはどうみてオリコンが悪いですよ。うちのバンドはみんな応援していますから」

「は、は、はい、ありがとうございます!」

現実が信じられなかった。NHKのテレビやJ−WAVEに出た時にだって、こんなことは起きなかった。

そんなふうに、ぼくが自分のサイト「うがやジャーナル」に書いたり、「うがやテレビ」で発信し続けたSOSを聞いて「これはひどすぎる」と集まってくれた人がものすごくたくさんいる。

「はじめまして。私はオリコン裁判に非常に憤っている者です」と書いて、いきなり5万円をカンパしてくれた福岡県庁の職員の人がいた。

顔も未だに知らない。ありがとう。

記者クラブ系のテレビ局や新聞はほとんどこの裁判を報じなかった(ただし毎日新聞とTBSは例外)。が、ぼくは「情報が行き渡っていない」と感じることはなかった。

民主主義リテラシーの高い層にはちゃんと自分の言いたいことは届いている。インターネットのおかげで。そう思っていた。

オバマの大統領選挙は「初のインターネット大統領選挙」だったんだそうだ。

オリコン裁判は「初のインターネット裁判支援活動」、しかも勝利した例として歴史に残るかもしれない。

これが15年前なら、オリコンのような大企業がフリーランス記者を訴訟でいじめ抜いても、どのメディアも報道したりはしなかっただろう。そして記者にもマスに発信する手段はない。悪は闇から闇へと葬られていたのだ。

インターネットは弱者の武器になる。何の権力もない民衆が、自分の手で民主主義を守るライフルになるかもしれない。

そんなことをいま、くたくたにしびれた頭でぼんやり考えている。